コレラ

| コレラ | |

|---|---|

| 別称 | Cholera |

| |

| コレラ患者。脱水により手は枯れている。 | |

| 概要 | |

| 診療科 | 感染症、消化器科 |

| 症状 | 下痢、嘔吐、脱水症状 |

| 原因 | コレラ菌 |

| 治療 | 輸液による全身状態の改善 |

| 予後 | 早期に適切な治療を行えば致死率は1%以下 |

| 分類および外部参照情報 | |

| Patient UK | コレラ |

| [ウィキデータで編集] | |

| コレラ | |

|---|---|

| 概要 | |

| 診療科 | 感染症内科学, 救急医学 |

| 分類および外部参照情報 | |

| ICD-10 | A00 |

| ICD-9-CM | 001 |

| DiseasesDB | 29089 |

| MedlinePlus | 000303 |

| eMedicine | med/351 |

| Patient UK | コレラ |

| MeSH | D002771 |

| KEGG 疾患 | H00110 |

| [ウィキデータで編集] | |

コレラ(Cholera、虎列剌)は、コレラ菌(Vibrio cholerae)を病原体とする経口感染症の一つ。治療しなければ患者は数時間のうちに死亡する場合もある[1]。

予防には、衛生改善と清潔な水へのアクセスが必要である[2]。 経口コレラワクチンは、投与するとおよそ6か月効果が続き[3]、またその他一部の大腸菌による下痢も予防できる[3]。主な治療法は経口水分補給であり、経口補水液により電解質を補充する[3]。補充には米食ベースの選択が好まれる[3]。児童には亜鉛サプリメントも推奨される[4]。重症例では静脈輸液(乳酸リンゲル液)が求められ、また抗菌薬も効果がありうる[3]。抗生物質の感受性試験は、治療選択の支援となりえる[5]。

全世界の患者数は毎年300-500万人であり、年間28,800–130,000人の死者を出している[3][6]。これまでパンデミックには分類されておらず、先進国では稀な病気である[3]。最も影響を受けるのは児童である[3][7]。コレラはアウトブレイクを起こす病気でもあるが、特定の地域では一般的な病気であり[3]、現在もリスクがある地域は、アフリカと東南アジアである[3]。 死亡リスクはたいてい5%以下であるが、医療アクセスに乏しい地域では50%に高まる[3]。歴史的な記録は、紀元前5世紀のサンスクリットにまで確認される[2]。

日本では感染症法で三類感染症に指定され[注 1]、コレラ菌のうちO1、O139血清型を原因とするものを行政的にコレラとして扱う。

名称

ラテン語表記はcholeraでギリシャ語の黄色胆汁体液(khole, chole)に由来するものでヒポクラテスが唱えた四体液説の中の一要素である[9]。四体液説では人間の体液を四元素説に対応した四種類(血液、粘液、黄色胆汁、黒色胆汁)に分類し、黄色胆汁は四元素のうち「火」に対応した、熱く乾いた性状を持つものと考えられていた。コレラは当初、この性状に合致する熱帯地方の風土病だと考えられており、また米のとぎ汁様の下痢が胆汁の異常だと考えられたことから、この名がついた。

日本では明治時代にこの感染症が知られるようになった当初は暴卒病、暴瀉、暴瀉病と呼ばれていた[9]。また、「虎列刺」という当て字も用いられた[9]。日本で、最初に発生した文政コレラのときには明確な名前がつけられておらず、他の疫病との区別は不明瞭であった。しかしこの流行の晩期にはオランダ商人から「コレラ」という病名であることが伝えられ、「虎列刺」と当て字がなされたという。一方、民衆の中では語感から「コロリ」と呼ばれていた[9]。「コロリと死んでしまう」の連想から「虎狼痢」「虎狼狸」などの呼び名も広く用いられたが、これはコレラからの純粋な転訛ではない[注 2]。「コロリ」の呼び名は簡単に倒れてしまう病気の意味で古くからある語で、1858年頃から特にコレラの意味で使われるようになったといわれている[9]。朝鮮では「怪疾」と呼ばれた。

原因

コレラ毒素を産生するコレラ菌によって発症する。コレラ菌の中で、O1型の大部分とO139型のごく一部、その他コレラ毒素遺伝子を持つ物がこれに相当する。

コレラ菌は、コンマ状の形態の桿菌で、鞭毛により活発に運動する。形状がコンマの記号に似て湾曲していることから当初はコンマ菌と呼ばれていた[9]。

従来、アジア型(古典型)とエルトール型が知られていたが、1992年に新たな菌であるO139が発見された。強い感染力があり、特にアジア型は高い死亡率を示し、ペストに匹敵する危険な感染症であるが、ペストと異なり、自然界ではヒトを除いて感染しない。流行時以外にコレラ菌がどこで生存しているかについては諸説あり、海水中、人体に不顕性感染の形で存在する、あるいは甲殻類への寄生が考えられる。

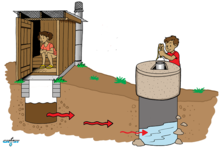

最も重要な感染源は、患者の糞便や吐瀉物に汚染された水や食物である。消化管内に入ったコレラ菌は、胃の中で多くが胃液のため死滅するが、少数は小腸に到達し、ここで爆発的に増殖してコレラ毒素を産生する。コレラ菌自体は小腸の上皮部分に定着するだけで、赤痢菌やサルモネラ菌などとは異なり細胞内には全く侵入しない[10]。しかしコレラ毒素は上皮細胞を冒し、その作用で細胞内の水と電解質が大量に流出し、いわゆる「米のとぎ汁様」の猛烈な下痢と嘔吐を起こす。

コレラ菌は赤痢菌や腸管出血性大腸菌などとは異なり、胃酸に弱い[11]。また、コレラを発症するためには比較的多めの菌量が必要となる(コレラ菌100万個を摂取すると約50%の人がコレラを発症すると言われている)。ただしコレラ患者の下痢便1mlには1000万個以上のコレラ菌が存在しているとも言われる。

症状

潜伏期間は5日以内。普通は2~3日だが、早ければ数時間である。症状が非常に軽く、1日数回の下痢で数日で回復する場合もあるが、通常、突然腹がごろごろ鳴り、水のような下痢が1日20~30回も起こる。下痢便には塩分が混じる。また、「米のとぎ汁」のような白い便を排泄することもある[9]。腹痛・発熱はなく、むしろ低体温となり、34度台にも下がる。急速に脱水症状が進み、血行障害、血圧低下、頻脈、筋肉の痙攣、虚脱を起こし、死亡する。極度の脱水によって皮膚は乾燥、しわが寄り「洗濯婦の手(指先のしわ)」、「コレラ顔貌」と呼ばれる特有の老人様の顔になる。また、乾燥舌(Dry Tongue)の症状もみられる[9]。

治療を行わなかった場合の死亡率はアジア型では75~80パーセントに及ぶが、エルトール型では10パーセント以下である。胃切除がある場合は胃酸による殺菌効果が無いため菌が小腸に達しやすく危険である。現在は適切な対処を行なえば死亡率は1~2パーセントである。

治療方法

水分の補給

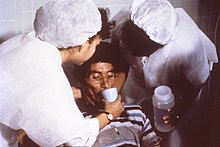

コレラにおいて直接の死亡原因になるのは、大量の下痢と嘔吐による水と電解質の損失によっておきる脱水症状である。このため、失われた水と電解質を補給することでコレラによる死亡はきわめて効果的に抑制できる。

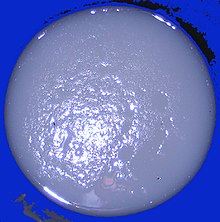

ただし、汚染された水をそのまま摂取すると余計悪化する恐れがあるため、水を飲む前に殺菌する必要がある。一つの方法として世界保健機関(WHO)や赤十字が家庭での水処理と安全な貯蔵のための実行可能な方法として太陽水殺菌を推奨している。分散型水処理のため、簡単かつ効果的な方法であり、家庭などでも行うことができる。そのため、太陽水殺菌による水の殺菌はすでに多くの発展途上国で利用されている[12][13]:55。EAWAGによって発行されている太陽水殺菌の手順に関する教育用パンフレットは多くの言語で入手可能である[14][13]。

治療薬

抗生物質による治療は脱水症状の改善とは無関係である。コレラ菌の数を減らし、毒素産生を減らす。点滴治療と組み合わせてつかう。テトラサイクリン系抗生物質やクロラムフェニコールなどがこの目的で利用される。テトラサイクリン系抗生物質及びクロラムフェニコールに対する耐性株は分子生物学的にはまだ一株も確認されていない。

予防

ワクチン

ワクチンは現在2種類が存在する。コレラが発生している、または発生する地域への渡航には経口ワクチン接種が賢明である。経口ワクチンは国内未承認であるが、個人輸入に対応している医療機関で申し込むことにより接種可能である。また、現地の薬局で販売されている事もある。

- 注射ワクチン: 旧来型のフェノールによる全菌体死菌ワクチン

- 1960年頃実用化された不活化ワクチンで、アメリカ合衆国、日本などで使用されていた。5~7日間隔で2回皮下接種する。免疫獲得率50パーセント、有効期間6ヶ月と小さい上に14~40パーセントに副反応が見られ、また近年はそれほど致命的でないエルトール型が流行の大半である事などから、2001年に世界保健機関が使用中止を勧告したため、販売されていない。

- 経口ワクチン(OCVs): 不活化ワクチン、生ワクチンがある。

コレラの経口ワクチン - WC/rBS: 商品名Dukoral®で1990年頃スウェーデンで実用化され、EUやカナダ、南アジア、中南米など各国で認可されている。接種後4ヶ月は旅行者下痢症の責任菌のひとつである、病原性大腸菌139型に対する予防効果も実証されている。

- 接種は、1~6週間隔で2回服用する。コレラに対しては2~3年に一度の追加接種、病原性大腸菌139型に対しては3~4ヶ月毎に追加接種を受けることができる。副反応も少なく、有効率は85~97パーセントと報告され、有効期間も2~3年である。

- 不活化コレラ菌とリコンビナント(遺伝子組み替え体による製法)によるコレラ毒素のBサブユニット(毒素を構成する2つのタンパク質のうち、毒性がない方)を組み合わせたもの。ベトナムではこれを抜いた安価($0.1)なワクチンが使用されている。イナバとオガワ株の熱処理抗原、エルトール(イナバ)とオガワ株のホルマリン処理抗原の4抗原を含有する。病原性大腸菌139型に効果があるのは、毒素原性大腸菌(ETEC)の毒素(易熱性エンテロトキシン)がコレラ菌のそれと共通点が多いことによる。

- CVD 103-HgR:商品名Orochol®またはMutacol®で1995年頃発売された。認可国や有効率・有効期間はWC/rBSと同様。接種は1回で済むが、生ワクチンであるため管理が重要。Aサブユニット生成能力を無くしたイナバ株による、リコンビナント弱毒変異株生ワクチン。現在、製造・販売は中止されている。

- そのほか、ベトナムなどで製造されているものもあるが、WHO pre-qualificationはまだ取得できていない。

日本では、東京大学医科学研究所の研究チームが、コメに遺伝子組換え技術を用いて、コレラ毒素B鎖を発現させたコレラワクチン米を開発しており、常温保存可能な経口ワクチンとして、臨床応用が期待されている。また、ガンマ線照射による照射ワクチンの研究も行われている。熱や薬品による不活化と違い、運動性を確保できる点が特徴で、腸管粘膜での抗体産生を促す力が強い。

- 制酸剤服用者、胃の摘出術を受けた者は、腸管感染症のリスクが高まるので、腸チフスワクチンやコレラ・渡航者下痢ワクチン(Dukoral®)の接種が望ましい。

歴史

コレラの感染力は非常に強く、これまでに7回の世界的流行(コレラ・パンデミック)が発生し、2006年現在も第7期流行が継続している。2009年1月29日現在、ジンバブエで流行中のコレラの死者が3000人に達し、なお増え続けている。コレラの原発地はインドのガンジス川下流のベンガルからバングラデシュにかけての地方と考えられる[9]。最も古いコレラの記録は紀元前300年頃のものである[9]。その後は、7世紀の中国大陸、17世紀のジャワにコレラと思われる悪疫の記録がある[9]。

脚注

注釈

- ^ 2006年(平成18年)12月8日公布の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」により二類感染症から三類感染症に変更[8]

- ^ 浅田宗伯は『古呂利考』にて「古呂利は本と皇国の俗語にて卒倒の義を云ひて、古より早く病に称し来る事なり。元正間記に云、元禄十二年の頃、江戸にて古呂利と云ふ病はやり…」と、コロリはコレラ渡来以前からの頓死の総称であることを記しており、斎藤月岑は『増訂武江年表』(安政六年)で「東都の俗ころりといふは、頓死をさしてころりと死したりといふ俗言に出て、文政二年痢病行はれしよりしかいへり。しかるに西洋にコレラといふよしを思へば、おのづから通音なるもをかし」と、コロリとコレラが混用されてしまっていることを指摘している

出典

- ^ Fact sheet - Cholera (Report). WHO. 2017-10.

{{cite report}}:|date=の日付が不正です。 (説明) - ^ a b Harris, JB; LaRocque, RC; Qadri, F; Ryan, ET; Calderwood, SB (30 June 2012). “Cholera.”. Lancet 379 (9835): 2466–76. doi:10.1016/s0140-6736(12)60436-x. PMC 3761070. PMID 22748592. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761070/.

- ^ a b c d e f g h i j k “Cholera vaccines: WHO position paper”. Weekly epidemiological record 85 (13): 117–128. (March 26, 2010). PMID 20349546. オリジナルのApril 13, 2015時点におけるアーカイブ。. http://www.who.int/wer/2010/wer8513.pdf.

- ^ “Cholera – Vibrio cholerae infection Treatment”. Centers for Disease Control and Prevention (2014年11月7日). 2015年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月17日閲覧。

- ^ “Cholera – Vibrio cholerae infection Information for Public Health & Medical Professionals”. Centers for Disease Control and Prevention (2015年1月6日). 2015年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月17日閲覧。

- ^ GBD 2015 Mortality and Causes of Death, Collaborators. (8 October 2016). “Global, regional, and national life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015.”. Lancet 388 (10053): 1459–1544. doi:10.1016/s0140-6736(16)31012-1. PMC 5388903. PMID 27733281. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5388903/.

- ^ “Cholera – Vibrio cholerae infection”. Centers for Disease Control and Prevention (2014年10月27日). 2015年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月17日閲覧。

- ^ 感染症のページ(青森県)

- ^ a b c d e f g h i j k 加藤茂孝. “第 7 回「コレラ」― 激しい脱水症状”. モダンメディア62巻6号 2016. 2020年7月20日閲覧。

- ^ 『ウイルスがサクッとわかる本』廣済堂出版

- ^ コレラについて 横浜市

- ^ “Dramatic enhancement of solar disinfection (SODIS) of wild Salmonella sp. in PET bottles by H(2)O(2) addition on natural water of Burkina Faso containing dissolved iron”. Chemosphere 78 (9): 1186–91. (2010-01-08). doi:10.1016/j.chemosphere.2009.12.001. hdl:11336/10091. PMID 20060566.

- ^ a b Solar water disinfection — A guide for the application of SODIS. Swiss Federal Institute of Environmental Science and Technology (EAWAG) Department of Water and Sanitation in Developing Countries (SANDEC). (October 2002). ISBN 978-3-906484-24-2. http://www.sodis.ch/methode/anwendung/ausbildungsmaterial/dokumente_material/manual_e.pdf

- ^ “Training material”. Swiss Federal Institute of Environmental Science and Technology (EAWAG) Department of Water and Sanitation in Developing Countries (SANDEC). 2010年2月1日閲覧。

参考文献

その他多数

関連項目

- 伝染病

- コレラ菌

- 豚熱・アフリカ豚熱 - かつては「豚コレラ」「アフリカ豚コレラ」と呼称されていた。

- コレラタケ - コレラに似た症状を発症する毒キノコとして

- プリマハム - 昭和42年(1967年)に血清豚事件として社会問題になった。

- 神田下水 - 各地で下水道建設のきっかけとなった。

- アルゼンチン航空386便食中毒事件

- 平尾賛平商店 - 明治の流行期に石炭酸を使ったコレラ除け商品で大成功した。

- 浅野総一郎 - 明治の流行期に消毒薬(石炭酸)の材料となるコールタールを内務省衛生局に納め利益を得た。

- 輸入感染症

- 腸炎ビブリオ - コレラ菌と同じビブリオ属の細菌。コレラ菌と同じく食中毒、胃腸炎の原因となる。

外部リンク

- Cholera - WHO(英語)

- コレラとは - 国立感染症研究所

- コレラ|厚生労働省

- コレラについて|国境なき医師団日本

- 『コレラの伝染様式について』:新字新仮名 - 青空文庫(スノウ ジョン(英語版)著、水上茂樹訳)

腸管感染症 | |

|---|---|

| 病原体(細菌) | |

| 病原体(ウイルス) | ノロウイルス - サポウイルス - ノーウォークウイルス - ロタウイルス |

| 病原体(原虫) | 赤痢アメーバ - クリプトスポリジウム - サイクロスポーラ - ランブル鞭毛虫 |

| 関連疾患 | |

| | |